Solace of Lovers -Trost der Liebenden

Mitte des 19. Jahrhunderts, als der Tiroler Albert Joseph Gasteiger Khan (1823-1890) als Diplomat, Ingenieur und Forscher nach Persien gereist ist, war das Land noch ein anderes: Er war beim Schah beschäftigt, der ein Hauptbefürworter der Modernisierung und Verwestlichung im Iran war. Erst nachdem Gasteiger nach Österreich zurückgekehrt war, unterzeichnete der neue Schah die Verfassung und die demokratischen Reformen begannen im Iran. So sehr sich der Iran im folgenden Jahrhundert verändert hat, ist er auf gewisse Weise so geblieben, wie ihn persische Dichter und Denker vor mehreren tausend Jahren beschrieben haben. Wie sich die dortige Kunstszene bis heute etabliert hat, zeigt die Sonderausstellung mit ausgewählten Werken der modernen und zeitgenössischen Kunst.

Werke von sieben iranischen Künstlerinnen und Künstlern

"Die meisten der sieben international gefeierten Künstlerinnen und Künstler, deren Werke wir zeigen, haben nicht nur iranische Wurzeln, sondern leben zurzeit auch im Iran", so Direktor Mag. Dr. Peter Assmann. "Sie sind also Teil der aktuellen iranischen Kunstszene und vertreten diese. Das ist etwas ganz Besonderes." Mit ihren Werken erzählen sie ihre eigene, generationsübergreifende iranische Geschichte. Zu sehen sind Arbeiten von Mazdak Ayari, Reza Bangiz, Nargess Hashemi, Farah Ossouli, Tarlan Rafiee, Jazeh Tabatabai und Parviz Tanavoli sowie die persönlichen Erinnerungsstücke von Albert Joseph Gasteiger Khan, die er im 19. Jahrhundert von Persien nach Tirol gebracht hat.

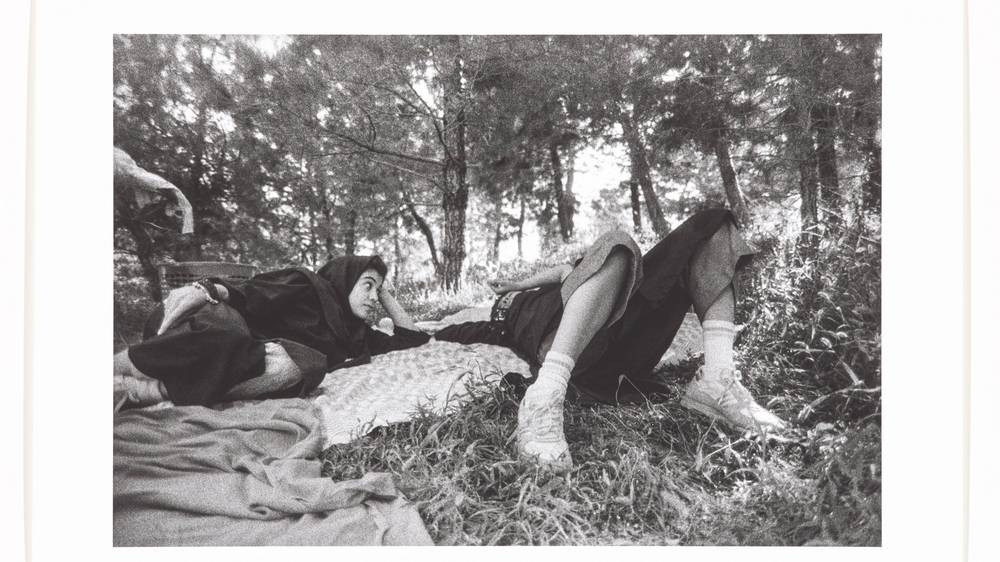

Mazdak Ayari wurde 1976 geboren und studierte im Iran Fotografie. Außerhalb des Irans ist er für seine Sammlung mit dem Titel "Familie: Still Frames" bekannt. Mit seiner Kamera beobachtet er seine Umgebung sorgfältig und hält alles genau fest – wie in einem persönlichen Dokumentarfilm. Sein präziser Blickwinkel verzerrt manchmal die Grenze zwischen reiner Dokumentation und Kunst und stellt sein Publikum vor ernste, wichtige Fragen.

In der Sonderausstellung werden seine Sammlung „Familie: Still Frames“ mit zwanzig Fotografien und eine Diashow mit sechshundert Bildern gezeigt, ausgewählt aus mehr als tausend Bildern, die Ayari von 1999 bis heute aufgenommen hat.

Reza Bangiz, ein national gefeierter und renommierter Künstler, Universitätsprofessor und Träger des Ordens für Kultur und Kunst des Irans, wurde 1937 geboren. Bangiz verschaffte sich Anfang der 1960er-Jahre in der iranischen Kunstszene Gehör und erhielt auf der zweiten Biennale von Teheran (1960) den Königlichen Preis. In seinen Werken zeigt Bangiz unterschiedliche Szenen in jenen Gassen und Basaren, die in Teheran nicht mehr existieren oder zumindest nicht mehr aufzufinden sind, und erzählt damit die Geschichten der Bewohnerinnen und Bewohner des alten Teherans. Viele dieser Bilder entstammen wohl seiner Jugenderinnerungen oder den Erzählungen von Frauen und Männern, die im früheren Teheran gelebt hatten.

Sein Werk "Ashura", das in der Sonderausstellung gezeigt wird, konzentriert sich auf die Trauer um das Martyrium des dritten schiitischen Imams. In diesem auf Leinwand gedruckten Siebdruck stellt er neun zeremonielle Szenen mit Trauernden, Fahnen, Bannern und Prozessionen dar, die an einem jährlichen Feiertag des schiitischen Kalenders stattfinden.

Nargess Haschemi wurde 1979 in Teheran geboren. Ihre "Qajar"-Serie begann 2006 und wurde in vielen internationalen Ausstellungen gezeigt. Diese und andere Sammlungen positionieren die Künstlerin als eine der bemerkenswertesten Figuren der zeitgenössischen iranischen Malerei nach der Revolution.

In der "Qajar"-Serie fügt die Künstlerin Figuren aus frühen Hofbildern der Kadscharen-Dynastie in architektonische Pläne ein. Auf diese Weise beginnt sie ihre eigene Suche nach Identität in der persischen Malerei, die zum Studium der Silhouette, Kompositionen, Figuren, Porträts und der konzeptuellen Bedeutung der Architektur führt. Für Haschemi ist dies der Beginn einer Untersuchung des Konzepts der "Heimat" und des sicheren Hafens, die sie bis heute fortsetzt.

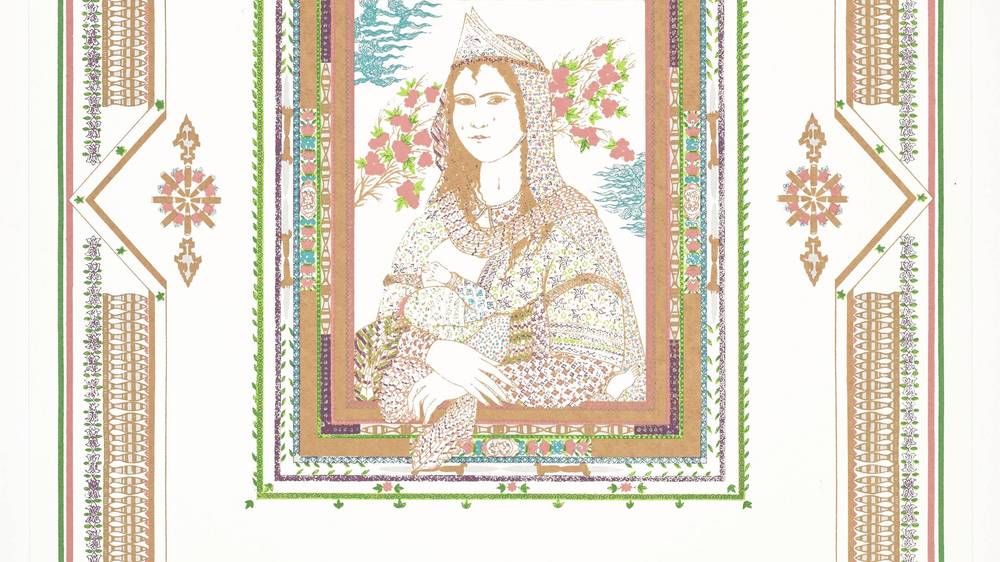

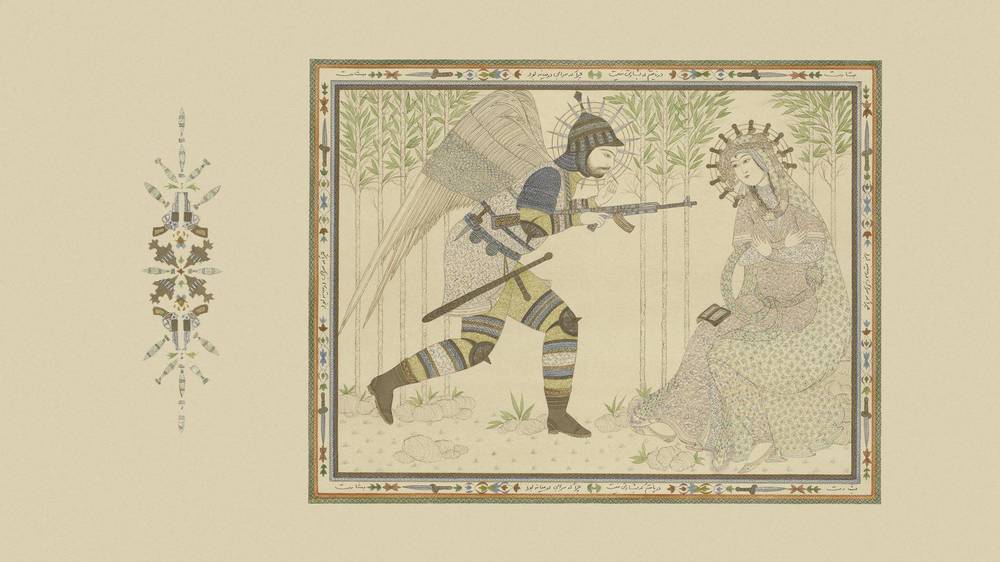

Farah Ossouli, 1953 in Zanjan geboren, gehört zu den wichtigsten Erben der persischen Miniaturkunst. Wären die Miniaturen ihrem natürlichen Entwicklungsprozess gefolgt, wären sie wahrscheinlich auch dorthin gelangt, wohin Farah Ossouli und einige wenige andere Künstlerinnen und Künstler sie gebracht haben. Ihre persönlichen Interpretationen persischer Gedichte und Geschichten sowie Themen wie Unterdrückung, Gewalt, Liebe, Hoffnung und Neid bilden über die Jahre hinweg die Basis ihrer Arbeit. Für Ossouli ist kein Thema absolut. Begriffe wie Liebe und Wahrheit oder Gut und Böse werden ständig zwischen Engeln und Teufeln hin- und hergereicht. Sie stellt diesen ständigen Wechsel in ihren Bildern so dar wie sie ihn in ihrer Umgebung immer wieder wahrgenommen hat.

Die in dieser Ausstellung präsentierten Werken, darunter ein neunteiliger Siebdruck und zwei Videoanimationen, basieren auf berühmten Kunstwerken von da Vinci, Goya und Fra Angelico. Durch direkte Verweise auf deren Meisterwerke schafft sie auf den ersten Blick eine Verbindung zu vertrauten Kunstwerken, während sie – tiefgründiger betrachtet – die Unterdrückung der Frau und, in weiterer Folge, der Menschlichkeit darstellt.

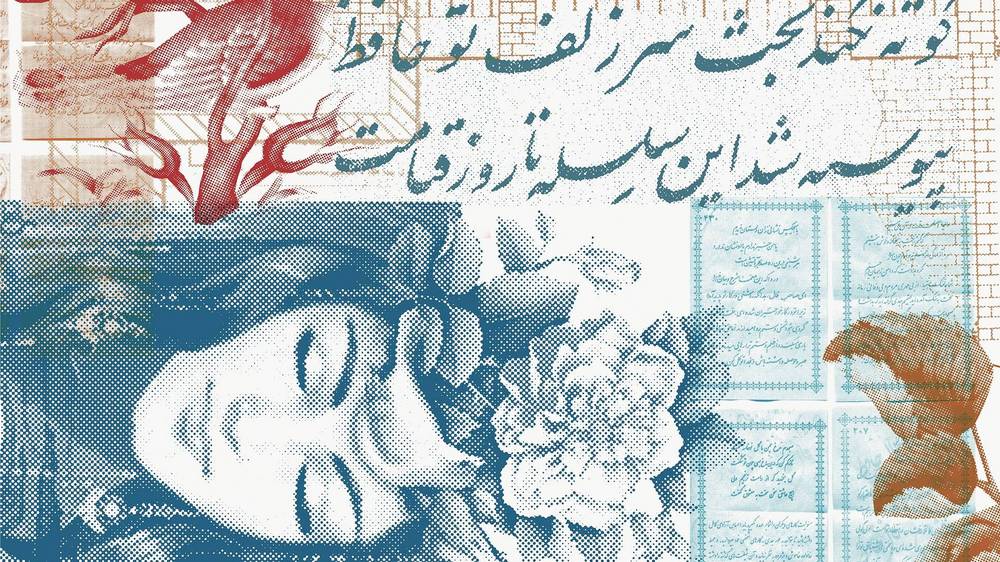

Tarlan Rafiee wurde 1980 in Teheran geboren. In ihren Werken, die in erster Linie der Pop Art zuzuordnen sind, konzentriert sich die Künstlerin auf die Kunst und Kultur des modernen und zeitgenössischen Irans und deren direkten Bezug zur Lebensweise der Iranerinnen und Iraner. Dabei richtet sie das Augenmerk auf die Bewohnerinnen und Bewohner Teherans, nicht als Hauptstadt, sondern als moderne Stadt mit vielen Immigrantinnen und Immigranten aus anderen Ethnien und Kulturen. Die Rolle der Kunst, insbesondere der Volkskunst, für verschiedene Teile der Gesellschaft ist seit jeher eines ihrer Hauptinteressen.

In der gezeigten Serie konzentriert sie sich auf den persischen Dichter Hafez und seine Rolle als Trostspender in Zeiten der Hoffnungslosigkeit. Besonders während des achtjährigen Krieges zwischen dem Iran und dem Irak erhellten dessen Gedichte die Herzen jener Iranerinnen und Iranern, die schutzsuchend in den dunklen Kellern selbstgebauter Unterkünfte verweilten.

Jazeh Tabatabai (1930 – 2008) war ein bekannter iranischer Maler, Bildhauer und Dichter. Er beschreibt seine Kunst selbst: "Ich male nicht die Träume von 'Tausendundeiner Nacht', ich stelle die Sehnsüchte und Träume der Menschen dar. Unter dem verträumten Deckmantel der Bilder von 'Tausendundeiner Nacht' male ich die tausendundein Schmerzen und Leiden der Menschen." Der Künstler ist der König, Liebhaber und Geliebte eines mythischen Landes, das er in seinen Gedichten, Gemälden und Skulpturen kreiert. Niemand sonst wird in dieses Land zugelassen.

Seine Werke in der Ausstellung stammen aus der Reihe "Weder Vogel noch Mensch" und werden zusammen mit dem Film "Ars Poetica" (1968) des renommierten iranischen Regisseurs, Musikers und Dichters Khosrow Sinai (1941-2020) gezeigt.

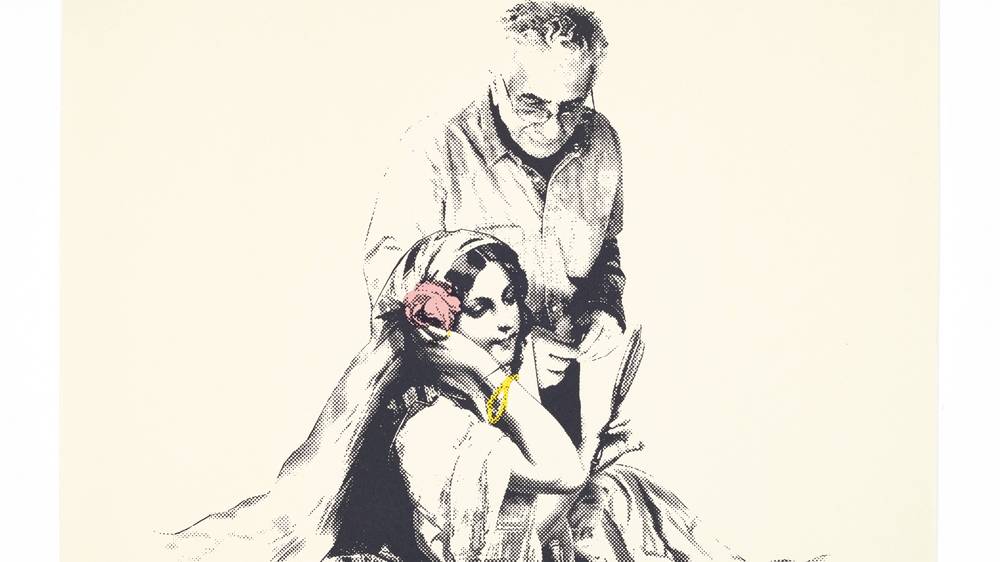

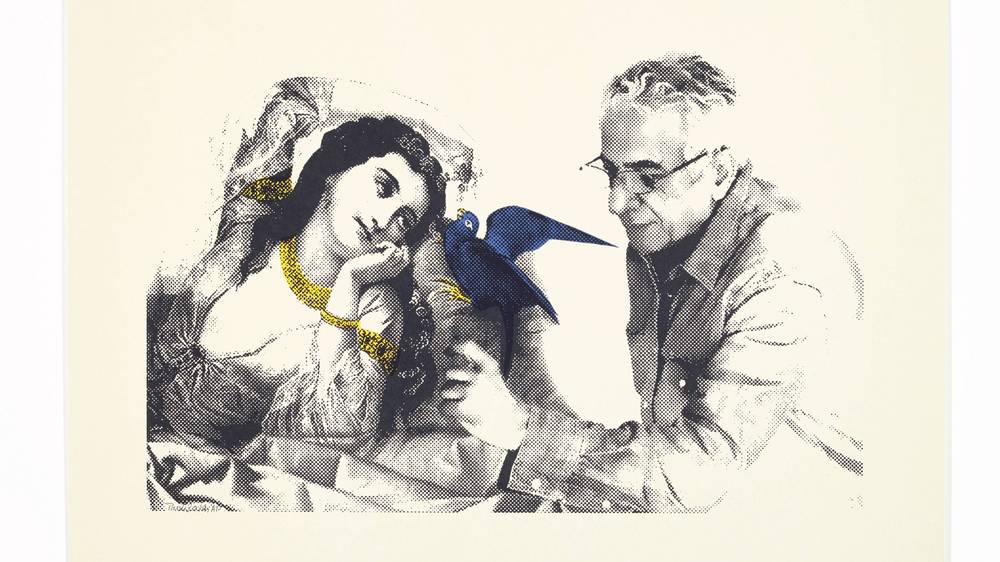

Parviz Tanavoli ist ein iranischer Künstler, Autor, Historiker, Gelehrter und Sammler, der 1937 in Teheran geboren wurde. Als international bekannter Künstler und eine der prominentesten Figuren der iranischen Kunstszene gilt Tanavoli als Pionier der Pop Art außerhalb Europas und Nordamerikas. In seinem Buch schreibt Tanavoli über die Herstellung der schönen Dekorationen in den persischen Häusern des 18. und 19. Jahrhunderts, für die Porträts europäischer Frauen herangezogen wurden, und erklärt: "Die Durchführung war simpel und basiert auf dem Vorgang, einen Alltagsgegenstand in einer neuen Umgebung zu platzieren und ihm damit neues Leben einzuhauchen. Dieser Akt unterschied sich nicht sehr von den Pop-Art-Künstlern der 1960er-Jahre, ein Jahrhundert später." Denselben Ansatz wählte er auch bei der Schaffung zahlreicher seiner Werke, wie zum Beispiel bei der Serie "Farangi Women", "europäische Frauen".

In der Ausstellung sind fünf Siebdrucke und ein Teppich aus der Serie "Farangi Women" zu sehen. Die Siebdrucke sind Collagen aus Bildern des Künstlers und fünf historischen Bildern europäischer Frauen. Weiterführend – und ebenfalls auf historischen Bildern basierend – entwarf er eine Sammlung von Teppichen mit Neon, die im Ferdinandeum zum ersten Mal ausgestellt wird.

- 16.10.2020 – 31.1.2021

- Open House: 15.10., 19 – 22 UHR

- Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum

Bildgalerie:

- Bild 1-5: Impressionen des Ausstellung "Solace of Lovers -Trost der Liebenden" im Ferdinandeum.

- Bild 6 und 7: Werke von Tarlan Rafiee.

- Bild 8 und 9: Werke von Farah Ossouli.

- Bild 10: Werk von Nargess Haschemi.

- Bild 11 und 12: Werke von Parviz Tanavoli.

- Bild 13 bis 15: Werke von Mazdak Ayari.