Grüne: "Bildung in Zeiten der Pandemie"

"Wir haben uns in den fünf Jahren unserer Amtszeit sehr stark um eine Verbesserung der räumlichen Situation von Kindergärten und Schulen bemüht", sagt der ehemalige Referent für italienische Schulen Andrea Rossi. "Neben der Umsiedlung der Mittelschule Obermais ins ehemalige Schülerheim Maiense und der Fertigstellung der Grundschule in Sinich gehen die Umgestaltung der Schule Floriano Deflorian und die Planung des neuen Schulzentrums in Untermais zügig voran." Und auch der Ausbau des Mensa-Dienstes und der Ankauf des Gebäudes in der St. Franziskusstraße für neue Kindergarten-Sektionen sei ein Schwerpunkt der Regierungsarbeit gewesen. "Wir haben uns um sichere Schulwege bemüht, u.a. durch die Schaffung von mehreren Pedibus-Linien", betont Spitzenkandidatin Madeleine Rohrer "und die energetischen Sanierungen des Kindergartens Maria Trost und der Mittelschule Karl Wolf tragen auch zu einem gesünderen Ambiente bei".

Es bleibe aber noch viel zu tun: es fehle an Räumen und Freiflächen, etliche Schulen seien nicht barrierefrei und die Internet-Verbindungen seien z.T. mangelhaft. Zusammen mit Schulamt, Sanitätsbehörde und Bezirksgemeinschaft müsse ein Netzwerk zur Stärkung der Lebenskompetenz junger Menschen geschaffen werden, weil die Pandemie auch viele psychische Probleme mit sich gebracht habe. "Und welche Formen der Unterstützung für Schüler/innen und Eltern sind geplant, falls die nächste Welle erneut Einschränkungen bzw. Fernunterricht erfordern sollte?", fragt die Grüne Fraktion.

"Wem die Anliegen aller Meranerinnen und Meraner am Herzen liegt und eine Politik für die ganze Stadt machen will, wird sich diesen Fragen vorrangig widmen müssen", so die Grünen weiter.

"Deshalb verwundert es uns", sagt Gianluca Zampedri, Lehrperson und Kandidat der Liste Rösch/Grüne, "dass eine Partei, die die Bürgermeisterin stellen und die Regierung anführen will (sich also für ganz Meran verantwortlich fühlen muss), sich in der Schulfrage auf ein Teilproblem konzentriert und einen Vorschlag bringt (Sprachkurse für Schüler/innen und Eltern nicht deutscher Muttersprache als Voraussetzung für die Einschreibung in die deutsche Schule), der – wie sie selber weiß – weder mit der Verfassung noch mit dem Autonomiestatut vereinbar ist."

"Wir sind uns der Herausforderung bewusst, vor welche uns Sprachenvielfalt stellt. Die Schulen, aber auch die Kindergärten, brauchen vor allem mehr personelle Ressourcen und innovative Konzepte, um dieser Herausforderung gut begegnen zu können", betont Julia Dalsant, Leiterin des Bereichs "Entwicklung des Umsetzungsprozesses des inklusiven Bildungsauftrages" im Kindergartensprengel Meran. Zudem genügend Zeit für die wichtigen Kontakte und Aussprachen neben den pädagogisch- didaktischen Tätigkeiten im Arbeitsalltag mit den Eltern zu haben. Die Schulen bräuchten auch zusätzliche finanzielle Mittel, um unter Ausnutzung ihrer Autonomie gute Lösungen erarbeiten zu können. Wir betrachten einen Vorschlag, der Schülerinnen und Schülern, die über unzureichende Deutschkenntnisse verfügen, eine Zeitlang das Recht auf allgemeine Bildung verwehren will, aber nicht als innovativ. Es muss das Ziel sein, Schülerinnen und Schülern, welche Deutsch als Zweit- oder Drittsprache erlernen von Anfang an durch verschiedene Fördermaßnahmen den Unterricht in der Klasse zu ermöglichen. Das erfordert neben den ausreichenden Ressourcen natürlich eine hohe Kompetenz des Schulpersonals und eine große Motivation von Seiten der Schüler/innen. Eine Einbeziehung der Eltern erleichtert natürlich diese Anstrengungen.

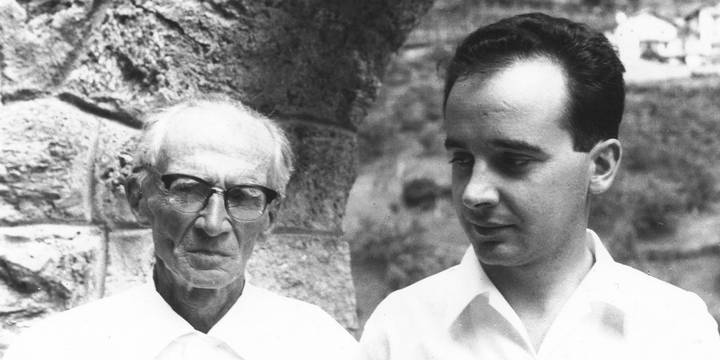

"Das gelingt am besten, wenn die Schule ihre Autonomie nutzt, wenn sie als Ort der Gemeinschaft organisiert und erlebt wird und die Erwachsenen als Teil des Bildungsprozesses versteht", unterstreicht Sandro Tarter, ehemaliger Inspektor am italienischen Schulamt.

Das Land, das für die finanziellen und personellen Ressourcen der Schulen zuständig ist, sollte diesbezüglich von Seiten der Gemeinde viel stärker in die Pflicht genommen werden, meint der ehemalige Schuldirektor Toni Ladurner. Er fordert von der Landesregierung auch mehr Weitsicht und Mut bei der Entwicklung neuer Schulmodelle und meint: "Ein Schulversuch für eine zwei- oder mehrsprachige Schule neben den bestehenden deutschen und italienischen Schulen sollte gerade in einer Stadt wie Meran, wo Menschen verschiedener Sprachen ein 'kleines Europa' bilden können, kein Tabuthema mehr sein. Sprachenlernen gelingt besser in gemeinsamen Aktivitäten als in isolierten Kursen".

"Eine Stadt, in der alle Menschen sich für die Gemeinschaft verantwortlich fühlen und mitdenken an der weiteren Entwicklung, muss in den Bildungseinrichtungen die Voraussetzung für die Zusammenarbeit und das Zusammenleben schaffen", betont abschließend Bürgermeister-Kandidat Paul Rösch.