Unwetterkatastrophe auch in Südtirol? Über Warnung und Alarm.

Von Karin Renee Egger

"Die Situation in Deutschland oder China ist nicht 1:1 vergleichbar mit der bei uns in Südtirol", erklärt Willigis Gallmetzer, Amtsdirektor des Landeswarnzentrums Südtirol, "durch die geografische Lage inmitten der Alpen und durch den Gebirgscharakter betreffen uns die Tiefdruckgebiete anders, meist gelangen solche vom Süden, also vom Mittelmeerraum zu uns, und wenn derartige Südstaulagen auftreten, so sind diese auch immer wieder anders. Dennoch kann es auch bei uns zu solchen Katastrophen kommen, zum Beispiel die ergiebigen Niederschläge von Ende August 2020, die zum Hochwasser geführt haben. Allerdings sind damals in drei Tagen jene Niederschlagsmengen gefallen, wie sie in Deutschland jüngst in 24 Stunden oder weniger gefallen sind. Das sind dann Extremereignisse, wie sie bislang auch in Deutschland nicht aufgetreten sind." Wie das Territorium hier mitten in den Alpen auf derartige Niederschlagsereignisse reagieren würde, sei schwer auszumalen; neben Hochwasser wären da sicher vorher Muren und Hangrutsche zu verzeichnen, und was Starkregenereignisse bei Gewitter in den stark besiedelten Gebieten verursachen könnten, hätten wir bei den Gewittern in den vergangenen Wochen selbst erfahren.

Was Starkregenereignisse vor fast genau 40 Jahren im Südtiroler Unterland hervorgerufen haben, ist erst kürzlich bei einer Ausstellung in Salurn wieder in Erinnerung gerufen worden. Ein Dammbruch der Etsch hat zur Überschwemmung von Salurn geführt. "Die Dämme sind zwar verstärkt worden, werden regelmäßig gepflegt und instandgehalten, aber auch Dämme haben ihre Grenzen sowohl was die Standfestigkeit, als auch was die Höhe angeht. Die baulichen Schutzmaßnahmen sichern uns bis zu einem bestimmten Punkt.

Auch Südtirol ist nicht als vollkommen sicheres oder von Unwettern abgeschirmtes Land zu bezeichnen", sagt Gallmetzer.

"In Südtirol wurde in der Vergangenheit sehr viel in die Verbauung und Absicherung der Gewässer investiert, von Wildbachsperren, Geschieberückhaltebecken bis zu den umfangreichen Dammsicherungsmaßnahmen an den Etschdämmen, aber auch Flussaufweitungsmaßnahmen gehören dazu. Alle haben sich in der Vergangenheit bei Gewittern und durchaus auch größeren Starkregenereignissen bewährt und größere Schäden an Personen und Gütern auch schon abwenden können."

In Deutschland wird nun diskutiert, ob die Warnungen im Vorfeld der Überschwemmungen ausreichend waren oder nicht, oder ob diese von der Bevölkerung einfach nicht richtig registriert oder nicht ernst genug genommen wurden. Deshalb wollten wir von VOX NEWS Südtirol wissen, wie es bei uns mit der Alarmierung als Schutzmaßnahme bestellt sei.

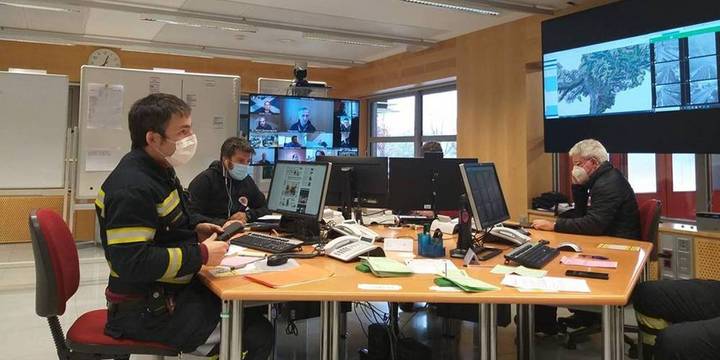

"Das Land hat auch in das BIS, das Bevölkerungsinformationssystem, sehr viel investiert", erklärt Gallmetzer. "Dazu gehört die Alarmierung im Ereignisfall über Radio, TV und Medien, oder, wichtig: das altbewährte Alarmierungssystem über den Zivilschutzalarm der Sirenen. Nicht umsonst findet in regelmäßigen Abständen ein Zivilschutzprobelalarm statt, um die Bevölkerung über die verschiedenen Sirenensignale zu informieren und zu sensibilisieren. Zivilschutzalarmierungen mit Sirenen sind gerade im Vorfeld von Evakuierungen wichtig."

Über Warnung und Alarmierung informiert auch die Seite des Amtes für Zivilschutz der Landesregierung.

Die Zivilschutz-Warnung

Steht ein Ereignis bevor (etwa eine Flutwelle im Rahmen eines Hochwassers), das nicht nur beobachtet werden, sondern auf das man sich auch vorbereiten muss, gibt der Landeszivilschutz eine Warnung aus. Diese gibt allen beteiligten Behörden, Institutionen und Einsatzkräften die Chance, sich zeitgerecht auf das Ereignis vorzubereiten und alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Gleichzeitig kann auch die Bevölkerung gewarnt werden. Dies ist immer dann sinnvoll, wenn auch die Bürger Vorkehrungen treffen können und sollten. Ziel ist, alle Beteiligten so zu informieren, dass keiner mehr durch das Ereignis überrascht wird.

Der Zivilschutzalarm

Geht es nicht mehr um die Vorbereitung auf ein Ereignis, sondern um dessen Bewältigung, werden alle beteiligten Stellen und die Bevölkerung alarmiert. Die Alarmierung erfolgt über das flächendeckende, zentral gesteuerte Netz der Feuerwehrsirenen, ist also in ganz Südtirol hörbar. Der Zivilschutzalarm unterscheidet sich dabei deutlich vom Feuerwehralarm und selbstverständlich auch von der wöchentlichen Sirenenprobe.

- Wöchentliche Sirenenprobe: jeweils samstags um 12 Uhr heulen die Sirenen mit einem 15 Sekunden langen Dauerton

- Feuerwehralarm: 3 x 15 Sekunden Dauerton unterbrochen von 2 x 7 Sekunden Pause

- Zivilschutzalarm: Eine Minute auf- und abschwellender Heulton ohne Pause

Was tun bei einem Zivilschutzalarm?

Im Falle eines Zivilschutzalarms, wenn also ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton über die Sirenen zu hören ist, sollten Sie möglichst schnell ein schützendes Gebäude aufsuchen. Halten Sie sich bereits im Haus auf, sind alle Fenster und Türen vorsichtshalber zu schließen und eventuelle Lüftungsanlagen abzuschalten.

Danach sollten Sie am besten das Radio oder den Fernseher einschalten bzw. CIVIS, das neue Südtiroler Bürgernetz, öffnen. All diese Medien sind in das Bevölkerungsinformationssystem eingebunden, über das der Landeszivilschutz die Bevölkerung über das Ereignis und die entsprechenden Verhaltensregeln informiert. An diese sollte man sich in jedem Fall halten, um sich selbst und andere nicht in Gefahr zu bringen.

"Darüber hinaus haben wir in Südtirol eine große Stärke im Zivilschutzsystem, und zwar das Freiwilligenwesen mit den vielen Rettungsorganisationen, die bei Einsätzen, Notfällen und Krisensituationen professionell agieren und für den Schutz von Land und Leuten da sind", informiert Gallmetzer abschließend, "aber es steht auch fest: absolute Sicherheit vor Naturgefahren gibt es nicht und damit müssen auch wir leben."