Mehrheit der Italiener für "Sudtirolo" statt "Alto Adige"

Die Antworten der vom Südtiroler Heimatbund in Auftrag gegebenen Meinungsumfrage ergaben ein klares Bild. Erstens wären 65 Prozent der Befragten mit der Abschaffung der faschistischen Ortsnamendekrete und der folglich amtlichen Wiederherstellung der historisch fundierten Ortsnamen einverstanden. Ebenso einverstanden wären, zweitens, 60 Prozent mit dem amtlichen Gebrauch von "Sudtirolo" anstelle von "Alto Adige".

Heimatbundobmann Roland Lang sieht in dem Ergebnis seine Vermutung bestätigt, dass die Italiener, besonders jene außerhalb Südtirols, einer Lösung der Ortsnamenfrage im historischen und wissenschaftlichen Sinne durchaus offen gegenüberstehen. Die Meinung, dass die Italiener mehrheitlich an den faschistischen Dekreten und an den ebensolchen Ortsnamen festhalten wollen, sei mit dieser Umfrage klar widerlegt, freut sich Lang in einer Aussendung zur veröffentlichten Meinungsumfrage. Nun gehe es darum, so Lang, dass auch die Landesregierung und insbesondere die Verantwortlichen im Tourismus Mut und Weitsicht zeigen, indem sie vermehrt auf die authentischen Ortsnamen inklusive "Sudtirolo" setzen und auf die faschismuslastigen und nur scheinbar italienischen Ortsnamen, angefangen bei "Alto Adige", verzichten.

Zu diesem Zweck hat der Heimatbund eine Broschüre herausgebracht, in der die exakte Fragestellung der Umfrage nachzulesen ist und deren Antworten nach Gebiet, Geschlecht, Alter und Bildungsgrad der Befragten aufgeschlüsselt sind. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die Zustimmung zur Abschaffung der faschistischen Ortsnamendekrete und zur Wiederherstellung der authentischen Ortsnamen inklusive des Gebrauchs von "Sudtirolo" mit steigendem Bildungsgrad der Befragten ebenso ansteigt. Auch enthält die Broschüre die wesentlichsten Hintergrundinformationen zur Thematik. Sie wurden vom Südtiroler Ortsnamenexperten Cristian Kollmann ausgearbeitet.

Wie der Südtiroler Heimatbund mittelt, wird er die Broschüre den politischen Verantwortlichen und den Tourismusverbänden zukommen lassen. "Die Broschüre möge den Entscheidungsträgern als Argumentationshilfe dienen und sie zur Überzeugung gelangen lassen, dass es auch im Bereich der Ortsnamengebung auf Authentizität und nicht auf 'Aufgesetztheit' ankommt, und dass dies von den Italienern mehrheitlich begrüßt würde", sagt Roland Lang.

Historischer Kontext:

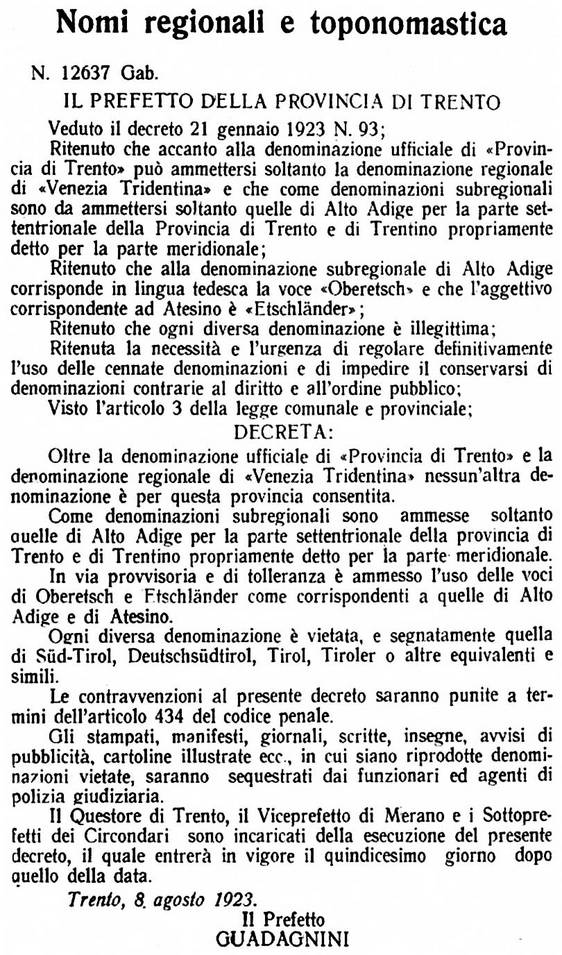

Am 8. August 1923 wurden mit einem faschistischen Dekret die Bezeichnungen "Süd-Tirol", "Deutschsüdtirol", "Tirol", "Tiroler" und sämtliche übrige Ableitungen verboten. Dies geschah in Durchführung der vom Großrat des Faschismus am 12. März 1923 beschlossenen "Maßnahmen für das Hochetsch zum Zwecke einer geordneten, schnellen und wirksamen Aktion zur Assimilierung und Italianisierung". Einzig und allein für zulässig erklärt wurden die Bezeichnungen "Alto Adige" und "Atesino" sowie die entsprechenden deutschen Rückübersetzungen Oberetsch und Etschländer.

Der Kommentar zum Ergebnis der Umfrage

Vom Südtiroler Ortsnamensexperten Cristian Kollmann (im Bild) kommt ein Kommentar zur Frage, warum die Ortsnamengebung in Südtirol überhaupt ein Problem darstellt, und wie dieses Problem gelöst werden könnte.

"Deutschland = Germania, Südtirol = Alto Adige?

Südtirol ist offiziell ein dreisprachiges Land. Daher ist es nur folgerichtig, wenn sich die Dreisprachigkeit auch in der Ortsnamengebung widerspiegelt. Dies ist landläufig die Meinung vieler Bürger – innerhalb und außerhalb Südtirols. Auf den ersten Blick und ohne Kenntnis der historischen Hintergründe ist man sicher geneigt zuzustimmen. Südtirol heißt auf Italienisch 'Alto Adige', so wie z.B. Deutschland auf Italienisch 'Germania' heißt. Doch so einfach ist die Sachlage dann doch nicht. 'Germania' ist seit alters der im Italienischen verwendete Name für Deutschland und geht direkt auf das Lateinische zurück. 'Alto Adige' dagegen klingt zwar italienisch, hat aber einen ideologischen Hintergrund. Mit diesem Begriff sollte unter dem Faschismus und soll de facto bis heute aus italienischer Sicht die Existenz eines Tiroler Landesteiles auf italienischem Staatsgebiet in Abrede gestellt werden. 'Alto Adige', das ins Deutsche rückübersetzt 'Hochetsch' oder 'Oberetsch' bedeutet, steht für das Konzept der irredentistischen Naturgrenztheorie: Die Etsch fließt vom Alpenhauptkamm gen Süden und mündet in die Adria. Das Gebiet der 'hohen' oder 'oberen' Etsch gehört somit naturgemäß zu Italien. Im italienischen Staatsgebiet darf es kein 'Tirolo' geben. Der Name 'Südtirol' hingegen entstand ursprünglich als Teilbezeichnung des Landes Tirol. Entsprechend wurde der südliche Tiroler Landesteil im Italienischen selbstverständlich als 'Tirolo meridionale' (ab der ersten Hälfte des 18. Jhs.), 'Tirolo del Sud' (ab der ersten Hälfte des 19. Jhs.) oder 'Sudtirolo' (ab der 2. Hälfte des 19. Jhs.) bezeichnet.

Tirol war nie einsprachig.

Ja, Südtirol ist offiziell ein dreisprachiges Land. Überhaupt war Tirol in seiner gesamten Geschichte, auch schon in vorrömischer Zeit, nie einsprachig. Aber ebenso ist es wahr, dass speziell das Gebiet des heutigen Südtirols, nie flächendeckend deutsch-italienisch besiedelt war. Dies ist es de facto bis heute nicht.

Die faschistischen Ortsnamendekrete.

Um eben den Eindruck zu erwecken, dass das Gebiet des heutigen Südtirols kontinuierlich seit der Römerzeit flächendeckend romanisch bzw. italienisch besiedelt sei, wurden während der Zeit des italienischen Faschismus Dekrete erlassen, mit denen für die neu eroberte Provinz 'Alto Adige' italienische Ortsnamen festgelegt wurden. So wurden beispielsweise am 8. August 1923 die Bezeichnungen 'Süd-Tirol', 'Deutschsüdtirol', 'Tirol', 'Tiroler' und sämtliche übrige Ableitungen verboten. Dies geschah in Durchführung der vom Großrat des Faschismus am 12. März 1923 beschlossenen 'Maßnahmen für das Hochetsch zum Zwecke einer geordneten, schnellen und wirksamen Aktion zur Assimilierung und Italianisierung'. Einzig und allein für zulässig erklärt wurden die Bezeichnungen 'Alto Adige' und 'Atesino' sowie die entsprechenden deutschen Rückübersetzungen 'Oberetsch' und 'Etschländer'. Mit drei weiteren Dekreten (1923, 1940, 1942) wurden insgesamt über 10.000 Orts- und Flurnamen in italienischer Sprache festgelegt, wobei diese Namen größtenteils Konstruktionen oder, auf der Grundlage alter, meist mittelhochdeutscher Belege, Rekonstruktionen darstellten. Die seit Jahrhunderten kontinuierlich überlieferten und historisch entwickelten deutschen und ladinischen Orts- und Flurnamen blieben außer Acht und wurden folglich amtlich nicht zugelassen.

Deutsche und ladinische Namen sind immer noch nicht amtlich.

An der Situation der Südtiroler Ortsnamengebung hat sich – trotz Pariser Vertrags und Südtiroler Autonomiestatuts – bis heute de iure nichts geändert. De facto dürfen die deutschen und ladinischen Ortsnamen auf Landesebene zwar verwendet werden, doch wurde deren Amtlichkeit nie mit einem Landesgesetz bestätigt. Umgekehrt wird die Existenz der deutschen und ladinischen Ortsnamen vom Staat Italien mittlerweile zwar nicht mehr bestritten, gleichzeitig wird jedoch signalisiert, dass die faschistischen Ortsnamendekrete und damit die größtenteils nur zum Schein italienischen Ortsnamen nicht in Frage gestellt werden dürfen.

Das Aostatal zeigt, wie es geht.

Dabei gibt es in Italien eine Region, die gezeigt hat, dass es auch anders geht: Die autonome Region Aostatal, die offiziell zweisprachig französisch-italienisch ist. Die aostanische Ortsnamengebung ist jedoch, bis auf den Namen der Hauptstadt 'Aoste' / 'Aosta', ausschließlich französisch und somit, im Gegensatz zur Ortsnamengebung in Südtirol, durchwegs authentisch. Zwar wurden im Aostatal, ähnlich wie in Südtirol, im Jahr 1939 mit einem faschistischen Dekret die autochthonen Ortsnamen verboten und durch neue italienische ersetzt, doch unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg wurden die konstruierten italienischen Ortsnamen in mehreren Etappen abgeschafft und die historisch fundierten Namen wieder hergestellt. Seit 1987 ist dieser Prozess abgeschlossen. Dennoch bleibt das Aostatal offiziell eine zweisprachige Region, aber die offizielle Ortsnamengebung gibt es historisch bedingt nur auf Französisch und nur in wenigen Ausnahmen zusätzlich auf Italienisch. Man sieht hier sehr deutlich: Mehrsprachigkeit der Bevölkerung oder eines Gebiets bedeutet nicht automatisch Mehrsprachigkeit in der Ortsnamengebung. Dasselbe gilt für das Gebiet des heutigen Südtirols. Doch die Ortsnamengebung harrt hier bis heute einer Lösung. Das Aostatal hat gezeigt, wie es geht. Für eine äquivalente Lösung in Südtirol bedarf es 'nur' historischen Wissens, kulturellen Bewusstseins, politischen Willens und Mutes. Das Ergebnis der Umfrage zeigt sehr deutlich: Die Italiener würden einer Lösung der Ortsnamenfrage klar mehrheitlich aufgeschlossen gegenüberstehen."

VOX NEWS Südtirol Quellenverweis:

Die vom Südtiroler Heimatbund herausgegebene Broschüre mit dem Ergebnis der in Italien durchgeführten Umfrage zur Toponomastik: zur Ansicht im PDF-Format aufrufbar unter "zugehörige Dateien"