Luft raus bei mehr als 60 Minuten zur Arbeit

Die insgesamt zurückgelegten Wegstrecken vom Wohnort zum Arbeitsplatz sind in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung, darüber informiert das AFI - Arbeitsförderungsinstitut in einer aktuellen Pressemitteilung. Für Arbeitende bedeuten sie ein Mehr oder ein Weniger an Lebensqualität. Für die Politik sind sie ein wichtiger Faktor in der Planung der Mobilitätsinfrastruktur (Verkehrswege, öffentliche Verkehrsmittel – die "Öffis"). Damit sind die Pendlerzeiten einmal mehr Schwerpunkt im AFI-Barometer. In der Frühlingsausgabe der vierteljährlichen Stimmungsumfrage unter Südtirols Arbeitnehmerschaft fragte das AFI | Arbeitsförderungsinstitut die Berufspendler nach der aufgewendeten Zeit, den verwendeten Verkehrsmitteln sowie nach der gefühlten Belastung.

Wie pendelt Südtirol?

Die Angaben beziehen sich – wohlgemerkt – nur auf die Zeit hin zur Arbeit. 53% der befragten Arbeitnehmer*innen brauchen für den Weg von Zuhause bis zum Arbeitsplatz weniger als 15 Minuten, 26% erreichen ihn in 15 bis 29 Minuten. In Südtirol ist somit für rund 8 von 10 Pendlern der Arbeitsplatz innerhalb einer halben Stunde erreichbar. Dabei ist und bleibt das Auto das Hauptfortbewegungsmittel, stellt AFI-Forscher Friedl Brancalion fest: "Das Auto nehmen immerhin 50% der Pendler, 14% sagen, sie fahren mit den Öffis zur Arbeit, 15% kommen mit dem Rad, 18% zu Fuß." Auffallend an der aktuellen Umfrage sei, dass Frauen die öffentlichen Verkehrsmittel mehr nutzten als Männer, und dass mit zunehmendem Alter auch der Gebrauch des Fahrrads steige.

Schmerzgrenze 60 Minuten

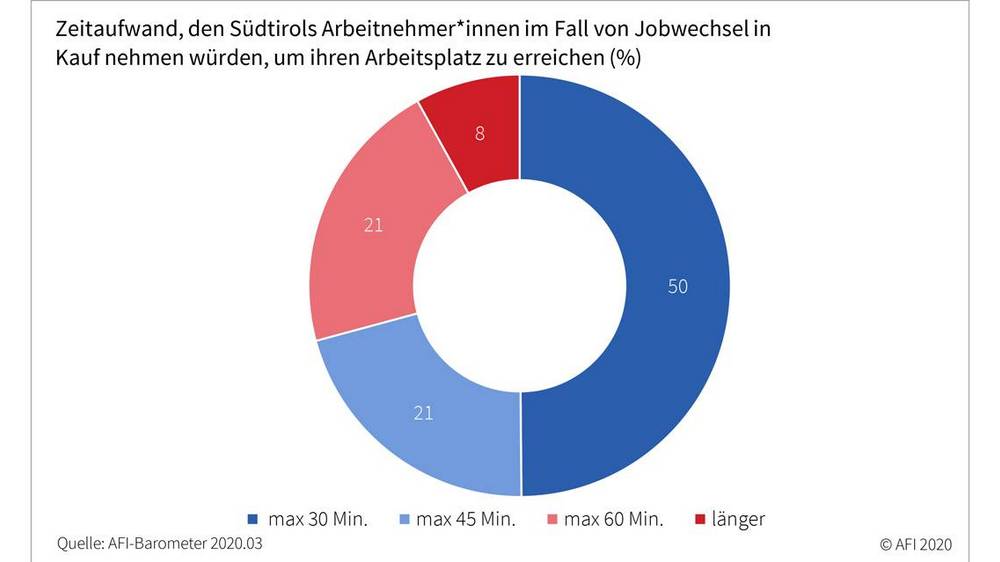

Lange Arbeitswege können unter Umständen ein Stressfaktor sein und negativ auf die Lebensqualität schlagen. Das ist in Südtirol (noch) selten der Fall. Nur 12% fühlen das tägliche Pendeln als ‚sehr starke‘ oder ‚starke‘ Belastung. Der Großteil, nämlich 59%, sieht darin ‚überhaupt kein Problem‘. Doch wo liegt die Schmerzgrenze? Das AFI-Barometer hat aufs Neue hinterfragt, welchen Zeitaufwand Südtirols Arbeitnehmer*innen im Fall von Jobwechsel maximal in Kauf nehmen würden, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Von den Befragten würden die Hälfte bis zu 30 Minuten Fahrtzeit in Kauf nehmen, 21% bis zu 45 Minuten und 21% bis zu einer Stunde. Nur 8% wären bereit, einen Arbeitsweg länger als 60 Minuten zu akzeptieren.

Covid-19 als Experimentierfeld

Sei das Coronavirus erst einmal besiegt, sollen gesunde Mobilitätsformen Vorrang bekommen, vor allem im urbanen Raum: "Mehr Platz dem Fahrrad", verspricht Verkehrslandesrat Daniel Alfreider. "Gut so", stimmt AFI-Präsident Dieter Mayr zu und ergänzt: "Noch besser, wenn der Mensch nicht zur Arbeit, sondern die Arbeit zum Mensch kommt." Auch wenn das, was jetzt als Homeoffice angepriesen werde, noch weit entfernt sei von der optimalen Form, werde die Telearbeit verstärkt in die Arbeitsmodelle der Zukunft einziehen, so der Präsident des AFI.

Neue Perspektiven

Das Berufspendeln nagt an den Nerven, schadet der Umwelt und höhlt den ländlichen Raum aus. Das AFI regt deshalb eine noch stärkere Dezentralisierung der öffentlichen Verwaltung an. AFI-Direktor Stefan Perini: "Wenn es möglich ist, dass einige tausend Landesbedienstete zu Corona-Zeiten im Homeoffice arbeiten, dann sollte es auch möglich sein, die Arbeitsplätze in der Staats- und Landesverwaltung mittelfristig zu dezentralisieren. Beispielsweise könnten leerstehende Räumlichkeiten in historischen Ortskernen zu co-working spaces umfunktioniert und damit die Kleinstädte und Dörfer wiederbelebt werden."