Die Stimmung sinkt auf das Niveau des ersten Lockdowns

Nach einem positiven 3. Quartal 2020 beeinträchtigt die zweite Pandemie-Welle die wirtschaftliche Erholung im Euro-Raum merklich. Zwar dürfte sich diese Erholung nach dem Dämpfer fortsetzten, doch das konjunkturelle Umfeld bleibt noch das gesamten 1. Halbjahr 2021 über von vielen Unsicherheitsfaktoren geprägt. Mit fortschreitender Durchimpfung der Bevölkerung und zunehmender natürlicher Immunität erwartet man, im 2. Halbjahr von einer annähernd stabilisierten Lage sprechen zu können.

Alle wichtigen Volkswirtschaften mussten 2020 schmerzhafte BIP-Rückgänge hinnehmen. In den meisten Fällen dürften sich diese im einstelligen Bereich bewegen (USA -3,6%; Euro-Raum -7,8%; D -5,0%; I -9,8%). Für 2021 rechnet das gewerkschaftsnahe IMK (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung) Berlin mit einer deutlichen Erholung in diesen Ländern (USA +3,2%; Euro-Raum +5,7%; D +4,9%; I +5,2%). Die wirtschaftliche Wiederbelebung dürfte allerdings territorial, zeitlich und von der Intensität her unterschiedlich stark ausfallen, was zu asymmetrischen Konjunkturzyklen führen könnte.

"Annus horribilis" für Südtirol

Wie viele andere Volkswirtschaften auch, erzielt Südtirol 2020 seine wahrscheinlich schlechteste Wirtschaftsbilanz der Nachkriegszeit. Immerhin, eine wirtschaftliche Katastrophe konnte vermieden werden. Die Arbeitnehmerzahl ist gesamtwirtschaftlich betrachtet rückläufig (-3,5%), mit starker Differenzierung nach Vertragstyp, Staatbürgerschaft und Wirtschaftssektor (vor der Gefahr einer Segmentierung des Arbeitsmarkts hat das AFI schon bei früheren Gelegenheiten gewarnt). Vor allem auf das Kündigungsverbot und den Lohnausgleich lässt sich zurückführen, dass die amtliche Arbeitslosenrate (3,3%) noch nicht nach oben geklettert ist. Besonders negativ war das Jahr 2020 für die Tourismusbranche: Die Nächtigungen sind um ein Drittel eingebrochen. Demgegenüber halten sich die Rückgänge im Außenhandel in Grenzen (Exporte: -6,3%; Importe: -11,8%). Die Inflation bleibt in Bozen moderat (0,8%). Der Kreditmarkt expandiert nach wie vor kräftig (+4,6%), vor allem was die Kreditvergabe an Privatpersonen anbelangt (+7,6%).

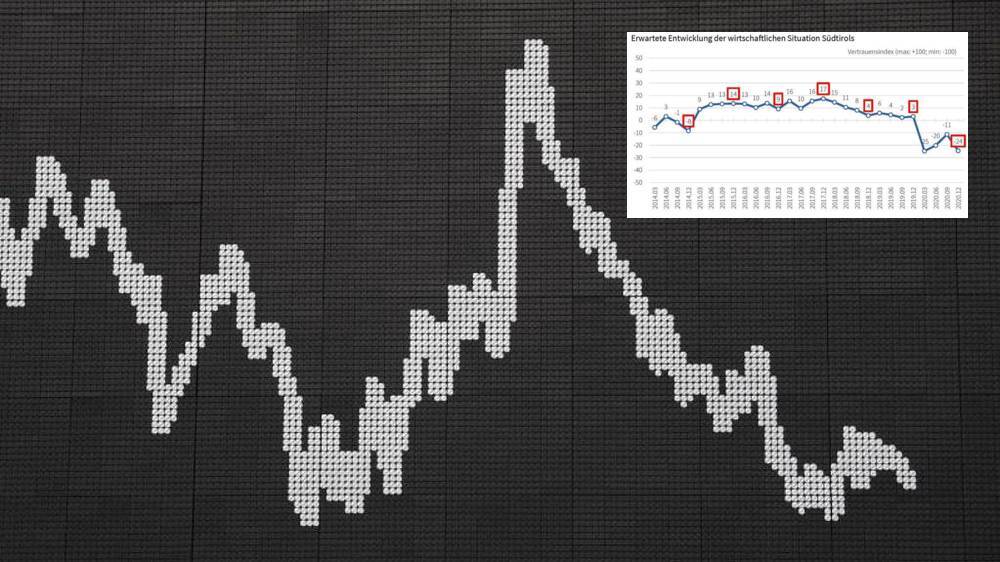

Wirtschaftsaussichten trüben sich wieder ein

Südtirols Arbeitnehmer sind in der Winterausgabe des AFI-Barometers recht bescheiden in ihren Zukunftserwartungen. Der Indikator, der die Aussichten für Südtirols Wirtschaftsentwicklung abbildet, ist auf das Niveau des ersten Lockdowns zurückgefallen, nachdem er zuvor zwei Quartale in Folge nach oben zeigte. Und das erwarten Südtirols Arbeitnehmer/innen noch: eine tendenziell ansteigende Arbeitslosigkeit, zunehmende Schwierigkeiten bei der Suche nach neuen Arbeitsmöglichkeiten, aber nach wie vor kein konkretes und unmittelbares Risiko, den eigenen Job zu verlieren. Die Fähigkeit, mit dem Lohn über die Runden zu kommen, verbessert sich für Arbeitnehmer-Familien ein weiteres Mal (Grund: für Konsum fehlen Lust und Möglichkeiten). Doch Achtung: Im AFI-Barometer werden nur Personen befragt, die einen Arbeitsvertrag haben. Die Stichprobe beinhaltet also keine Personen, die kürzlich ihre Arbeit verloren haben oder schon seit längerer Zeit erwerbslos sind.

Die BIP-Prognosen des AFI: -6,5% für 2020, +5,6% für 2021

Bekräftigt von den letzten verfügbaren Zahlen kommt das AFI zum Schluss, dass es gelungen ist, den wirtschaftlichen Einbruch im Jahr 2020 in einem verträglichen Rahmen zu halten. Mit -6,5% schätzt das AFI den BIP-Rückgang geringer ein als WIFO (-10,0%) und ASTAT (zwischen -6,8 bis -11,3%). Gleichzeitig zeigt sich das AFI allerdings vorsichtig, was die Prognosen 2021 betrifft. Mit +5,6% ist das AFI hier zuversichtlicher als das WIFO (+1,0% bis +5,0%), aber vorsichtiger als das ASTAT (zwischen +6,0% und +8,3%).

Kündigungsverbot und Lohnausgleichskasse nicht zu früh zurückfahren!

Das AFI warnt davor, Entlassungsstopp und Abfederungsmaßnahmen zurückzufahren, bevor sich die Erholung ausreichend gefestigt hat. Der Wunsch der Unternehmen, die eigene Wettbewerbsposition am Markt zu verbessern, sei verständlich, doch dies müsse unabhängig von Kündigungsverbot gelingen, nämlich durch andere Hebel. Gerade in diesem Zusammenhang ist die Corona-Krise ein regelrechter Innovationstreiber. Viele Unternehmer/-innen haben ihr Geschäftsmodell überdacht, neue Geschäftsfelder gesucht, mit neuen Arbeitsmodellen experimentiert, haben Ausschau nach neuen Märkten und neuen Vertriebskanäle gehalten. In kurzer Zeit fand ein Digitalisierungsschub ungeahnten Ausmaßes statt. Dieser Strukturwandel vollzog sich schleichend, unbeachtet von Kündigungsverbot und Lohnausgleich. Aufgrund der Unmöglichkeit, externe Flexibilität wirken zu lassen, hat betriebsinterne Flexibilität stattgefunden. Corona wirkte in diesem Sinne als Nagelprobe für die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen und Organisationen, aber auch der dort Mitarbeitenden.

Stellungnahme von AFI-Präsident Dieter Mayr

"Ein Unternehmen ist das Kollektiv von Management und Mitarbeitern. So wie wir zusammen in die Krise geschlittert sind, müssen wir zusammen wieder rausfinden. Wir müssen strategisch darauf hinarbeiten, unsere Unternehmen wieder in die Gewinnzone zu führen, im Zusammenspiel mit allen Mitarbeitern, und nicht, indem ein Teil der Belegschaft in die Erwerbslosigkeit geschickt wird."

Stellungnahme von Landesrat Philipp Achammer

"Eine Erholung der wirtschaftlichen Aktivitäten wird nur schrittweise erfolgen und nicht von heute auf morgen passieren. Wirtschaftspolitisch ist es deshalb wichtig, die staatlichen Nothilfen mit zielgenauen Landeshilfen zu flankieren und langfristig mit aktiven Instrumenten der Arbeitsmarktpolitik zu ergänzen."